2025-09-30 10:37:32來源:云酒说 閱讀量:1

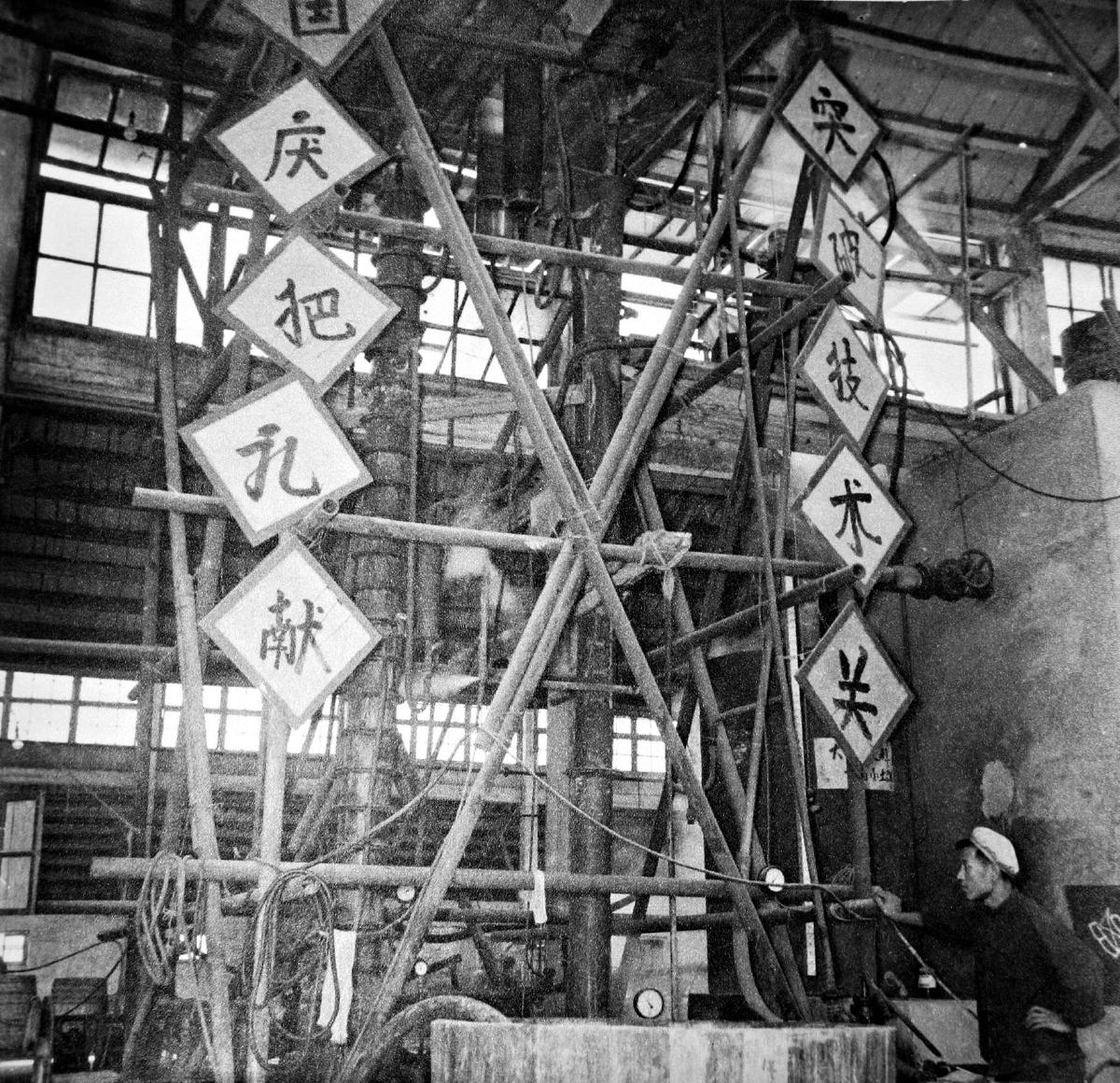

建設(shè)中的實驗廠接到了一項任務(wù)——為迎接新中國的誕生生產(chǎn)一批獻禮酒,這就是“紅星二鍋頭”。圖為1950年代的白酒釀造車間。在前門源升號博物館中,陳列著一瓶特殊的紅星二鍋頭。作為聞名遐邇的北京特產(chǎn),紅星二鍋頭可算是家喻戶曉。不過,這瓶二鍋頭的模樣卻不大一樣。比尋常綠酒瓶大一號的棕色瓶子,講述著它鮮為人知的身世——它是1949年9月專為迎接新中國誕生而產(chǎn)的獻禮酒。口味凜冽的燒酒,也就是俗稱的“燒刀子”,在北京早已有之。但其口味暴辣,“不啻無刃之斧斤”。燒刀子最早變成“二鍋頭”,就在如今源升號博物館所在的糧食店胡同(今糧食店街)。那是1680年,源升號的趙氏三兄弟在釀酒時,發(fā)現(xiàn)燒酒“掐頭去尾”最好喝,這就是二鍋頭白酒釀造工藝。所謂“鍋”,是指蒸酒時用作冷卻器的錫鍋,又稱天鍋。蒸酒時,蒸餾所得的酒氣經(jīng)過盛有冷卻水的錫鍋,就會遇冷成為液態(tài)酒流出。錫鍋內(nèi)的冷卻水要換三次,第一鍋冷卻水冷凝出的酒液叫“酒頭”,第三鍋冷凝出的叫“酒尾”,只有第二鍋冷凝出的酒,口味最醇厚,故而叫“二鍋頭”。改良后的燒酒一經(jīng)推出,很快風靡。拉洋車的、走街串巷的,勞累一天,到大酒缸圍缸而坐,幾杯燒酒下肚,最是驅(qū)寒解乏。擁有二鍋頭技藝獨家秘方的源升號,一度成了人氣最旺的大酒缸。

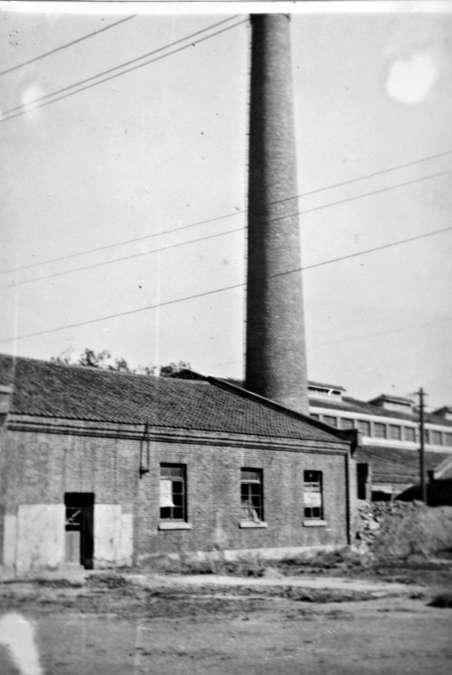

1949年5月6日,實驗廠正式成立。圖為實驗廠廠門舊照。

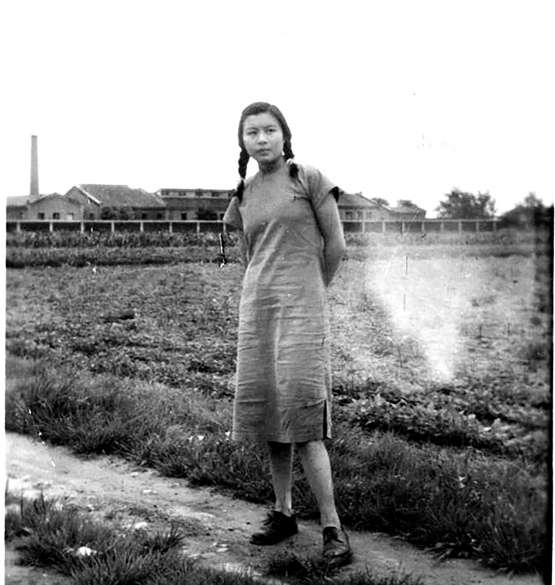

建廠元老王秋芳女士在廠區(qū)外拍照留念。

建廠初期的女員工不少。不過,1949年北平解放時,曾經(jīng)街頭巷尾隨處可見的大酒缸,多數(shù)已處于停工倒閉狀態(tài)。這年4月,政府決定對酒實行專賣,成立華北酒業(yè)專賣公司實驗廠,即北京紅星股份有限公司的前身。其后,公司收編了源升號、龍泉、同泉涌等12家京城老字號作坊。23歲的北京姑娘王秋芳,是最早加入建廠籌備小組的人員之一。她是六人小組中唯一的女性,也是唯一一個與酒打過交道的專業(yè)技術(shù)人員。早在1946年,剛剛高中畢業(yè)的王秋芳,就因化學成績優(yōu)異,進入北京衛(wèi)生試驗所,對飲用水、食品、調(diào)味料及酒類等進行質(zhì)量檢測。因此,籌備組組長馬少峰指派她負責建廠相關(guān)的技術(shù)工作。在王秋芳的回憶中,六人小組的頭等大事就是選定廠址,“領(lǐng)導對于新廠址有明確要求:第一,不能建在城區(qū),以減少污染;第二,也不能離城區(qū)太遠,要方便工作。”當時沒有汽車,六個人便一人騎一輛自行車,四處尋找廠址。一天,他們出了朝陽門,路過東岳廟,穿過一大片莊稼地,突然發(fā)現(xiàn)了一片廢棄廠區(qū)。王秋芳看著廠區(qū)里半人高的荒草,沒門沒窗戶的破爛房子,顧慮重重,馬少峰卻一錘定音:“咱們找的是地,你們看這地方,多大啊!”后來,他們才知道,這片廠區(qū)其實是日偽時期的屠宰場。

建廠初期的實驗廠內(nèi)景。

工人生產(chǎn)場景。

建廠初期工人勞作的場景。當時的生產(chǎn)工具十分簡陋,只有木锨、簸籮、簸箕和掃帚。廠址定了,王秋芳忙著招募人員、搭建研究室、改良釀造方法,突然,一項任務(wù)從天而降——為新中國的成立生產(chǎn)獻禮酒。此時,實驗廠尚在籌備中,時間緊、任務(wù)急,王秋芳和同事們又興奮,又著急。幸好,時任軍管會主任葉劍英特批了100萬斤糧食,用美制“嘎斯”汽車運到廠里,作為特別支援的“建廠資金”。9月25日,距離開國大典還有一周,獻禮酒終于釀出來了。當時百業(yè)待興,市場上沒有專門裝白酒的瓶子,再去生產(chǎn)也來不及。大家急中生智,最后從附近的飛馬啤酒廠(北京啤酒廠前身)調(diào)來一批裝啤酒用的棕色瓶子,才算解了燃眉之急。為了表達對新中國成立的喜悅之情,這批國慶獻禮酒被命名為“紅星二鍋頭”。棕色瓶身上,紅色五星、藍色飄帶的logo格外顯眼。紅星代表中國革命,飄帶代表人民載歌載舞歡慶勝利。因出色完成了生產(chǎn)獻禮酒的任務(wù),實驗廠被特批參加開國大典。10月1日,來自實驗廠的30余人,就站在天安門東側(cè)的隊伍中。回憶往事,晚年的王秋芳說:“這是一份難以忘懷的殊榮。”1960年代,華北酒業(yè)專賣公司實驗廠改為北京釀酒總廠,對北京地區(qū)的縣級酒廠進行技術(shù)輸送,從此“二鍋頭”產(chǎn)品在北京遍地開花。如今,位于建國路的紅星老廠址早已高樓林立,僅保留了一座紅星大廈。而在懷柔的主廠區(qū),“北京二鍋頭酒傳統(tǒng)釀造技藝”這項國家級非遺技藝,仍在一代代傳承和創(chuàng)新。